Luglio 2017- LItalia è il paese europeo con il maggior numero di acquisizioni di cittadinanza. Ohibò. Bella questa. Dopo settimane a dirci che la legge sulla cittadinanza italiana è troppo restrittiva e bisogna cambiarla scopro non solo che molte persone la cittadinanza la stanno acquisendo ma anche che in nessun altro paese europeo così tante persone la stanno acquisendo.

Mi aspettavo di entrare nella tabellina Eurostat e trovare un numero di acquisizioni di cittadinanza in crescita per lItalia, ma comunque ridotto rispetto a paesi come Francia, Germania, Regno Unito. Invece no. Il dato italiano è in crescita, ed è anche superiore a quello degli altri paesi.

Come è possibile, mi sono chiesto, che il paese con la legge più restrittiva dEuropa sia anche il paese con il maggior numero di nuovi cittadini? Cosa significano questi dati? Davvero è così difficile prendere la cittadinanza in Italia? Perché stiamo discutendo così animatamente di una nuova legge sulla cittadinanza?

Per rispondere a queste domande, ho innanzitutto approfondito i dati a disposizione, confrontando la situazione italiana con quella di altri paesi europei. Per gli step successivi ho chiesto il supporto di un esperto. Eduardo Barberis, docente di Politiche dellimmigrazione allUniversità di Urbino, mi ha aiutato a interpretare i dati, attribuendo loro significato rispetto ai contesti, alle politiche, alle scelte di vita dei migranti, e a collocare queste interpretazioni nellanimato dibattito in corso, per rispondere, con più consapevolezza, alla domanda di fondo: perché una nuova legge sulla cittadinanza?

È un percorso affascinante, che speriamo possiate seguire fino alla fine. Se però avete poco tempo, riteniamo importante che sappiate che:

Ci sono molti nuovi cittadini perché per ottenere la cittadinanza passano 12-15 anni da quando si viene regolarizzati in Italia, e 12-15 anni fa sono stati regolarizzati molti immigrati.

- Ci sono segnali che un numero crescente di immigrati prende la cittadinanza italiana per lasciare lItalia, ed essere più libero di andare dove vuole andare.

- La questione centrale è: chi prende la cittadinanza? O, meglio, chi non la prende? Non la prende una componente specifica di immigrati: i minori, adolescenti, giovani, giovani adulti nati e cresciuti in Italia i cui genitori non hanno la cittadinanza italiana.

- Per questo gruppo è pensata la riforma della legge sulla cittadinanza. Per questo gruppo sono pensati i principi dello ius soli temperato e, soprattutto, dello ius culturae. Per riconoscere questo gruppo come parte della comunità italiana andrebbe approvata la riforma.

1. Acquisizioni di cittadinanza in Italia e in Europa: dati a confronto

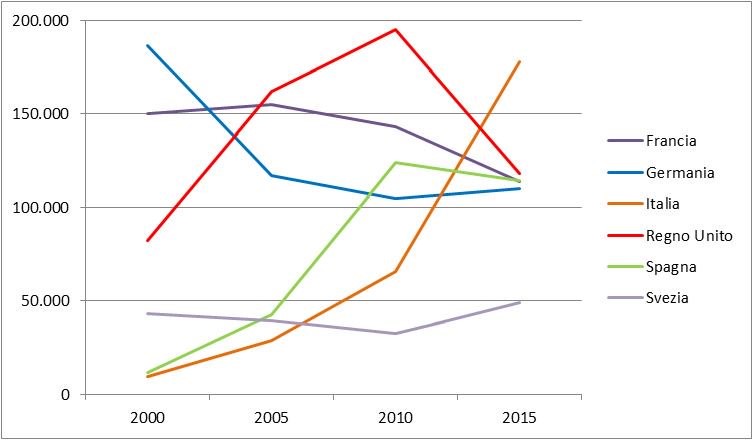

I dati sulle acquisizioni di cittadinanza in Europa sono disponibili in modo comparato fino al 2015, e li presentiamo in questo grafico che riassume levoluzione degli ultimi 15 anni in alcuni paesi europei.

I dati del 2015

Il dato più evidente, graficamente, è limpennata delle acquisizioni di cittadinanza in Italia, in particolare dopo il 2010, a fronte di un andamento altalenante con tendenza alla decrescita negli altri paesi. Impennata che ha portata lItalia a diventare nel 2015 il paese con il maggior numero di nuovi cittadini in Europa: 178.035, staccando nettamente Regno Unito, Francia, Spagna, Germania (tutti tra i 110 e i 120 mila).

Di questi 178 mila nuovi cittadini

ACQUISIZIONI DI CITTADINANZA IN ALCUNI PAESI EUROPEI

italiani, ben 70 mila sono minori, quasi il 40%, che ha acquisito la cittadinanza per trasmissione, ossia dopo che uno dei due genitori lha ottenuta. Il 50%, circa 90 mila persone, lha acquisita per residenza, avendo raggiunto il requisito dei dieci anni di residenza stabile in Italia. Il 10% infine lha acquisita per matrimonio, sposando quindi un cittadino italiano, un dato questultimo in costante calo negli ultimi anni. La ripartizione di genere è molto equilibrata, circa il 50% di maschi e il 50% di femmine.

159 mila persone sono diventate italiane avendo una cittadinanza di paesi extra Unione Europea, 19 mila sono invece i comunitari divenuti italiani nel 2015. Le cittadinanze di origine più rappresentate sono quella albanese (20% del totale dei nuovi cittadini), marocchina (18%), rumena (7%), che sono anche le tre comunità straniere storicamente più presenti nel nostro paese.

I dati italiani sono disponibili anche per il 2016, ma non abbiamo ancora la comparazione con gli altri paesi europei. Ad ogni modo, il trend continua ad essere crescente (205 mila i nuovi cittadini nel 2016), e continua a riguardare molti minorenni.

Il trend degli ultimi 15 anni

LItalia ha anche il tasso di crescita di acquisizioni di cittadinanza più elevato dEuropa tra il 2000 e il 2015 (+ 1.700%), avvicinato, anche se con numeri molto minori, solo dagli altri paesi mediterranei: Portogallo, Spagna, Grecia, Cipro, con tassi di crescita tra il +500 e il + 1.000%.

Nei paesi del centro nord Europa invece le acquisizioni di cittadinanza tendono a diminuire, con tassi particolarmente significativi in Austria (-66%), Belgio (-56%), Olanda (-44%), Germania (-41%). Eccezioni sono Regno Unito (+43%) e Svezia (+13%).

Si tratta tuttavia di unoperazione arbitraria: prendendo due anni diversi si otterrebbero risultati differenti. Per questo ha più senso parlare di cicli. Nella maggior parte dei casi si registrano periodi di alto e periodo di basso, dentro tendenze di crescita (Italia), stabilità (Svezia), decrescita (Germania, Francia, Regno Unito).

Il trend degli ultimi 5 anni

Se ci concentriamo sugli ultimi cinque anni, abbiamo un quadro molto più indeterminato. Lunico trend coerente è proprio quello dellItalia, che è lunico paese europeo a presentare numeri in chiara e costante crescita negli ultimi cinque anni.

Tutti gli altri paesi registrano una situazione di alti e bassi (Belgio, Francia, Grecia), di relativa stabilità (Austria, Germania, Portogallo), o di diminuzione (Regno Unito, Spagna, Ungheria).

Il rapporto nuovi cittadini / stranieri residenti

Il succo del discorso non cambia se, invece dei numeri assoluti, consideriamo un altro indicatore che viene utilizzato in questo ambito: il rapporto tra i residenti stranieri che acquisiscono la cittadinanza e i residenti stranieri in totale.

LItalia ha avuto nel 2015 un rapporto di 3,55, ossia il 3,55% degli stranieri residenti in Italia ha acquisito la cittadinanza. In questa classifica svettano Svezia (6,71%) e Portogallo (5,16%), seguiti a distanza da Olanda (3,60%) e, appunto, Italia. Francia, Spagna e Regno Unito sono tra il 2,2 e il 2,6% mentre la Germania è all1,46%.

Come per i dati assoluti, questo rapporto è quasi raddoppiato in Italia tra il 2010 e il 2015, mentre tende ad essere stabile, decrescente, o tuttal più in leggera crescita negli altri paesi.

Il totale dei nuovi cittadini dal 2000

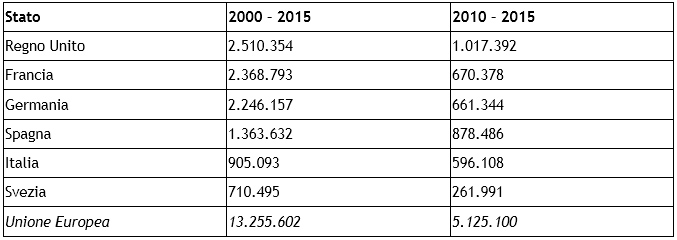

Lultimo esercizio che facciamo sui dati, che ci serve per dare uninterpretazione più completa degli stessi, è una banale somma, che considera tutti i nuovi cittadini in alcuni paesi europei negli ultimi 15 e 5 anni.

13 milioni di (ex) stranieri sono diventati cittadini europei negli ultimi 15 anni, 5 milioni negli ultimi cinque anni. In entrambi i periodi, sono stati soprattutto Regno Unito, Francia, Germania e Spagna i principali paesi di acquisizione di nuova cittadinanza in Europa, seguite da Italia e Svezia.

2. Cosa significano questi dati?

Come me, forse anche voi uscite un po spiazzati dalla lettura di questi dati. La legge sulla cittadinanza vigente in Italia è considerata tra le più restrittive in Europa, eppure i dati dicono che molti stranieri ottengono la cittadinanza italiana. Come mai?

Come già anticipato, per la redazione di questa parte ho chiesto informazioni al prof. Barberis, esperto di politiche dellimmigrazione, che mi ha aiutato a collegare i dati ai contesti socio-economici, alle politiche e alle strategie di vita delle persone.

I dati sono legati ai contesti e alle politiche

La prima questione, molto pragmatica, è che la cittadinanza ha i tempi lunghi. I dati presentati sopra sono leffetto di flussi di almeno 5-15 anni prima, il tempo che ci vuole, in base alle diverse leggi in vigore, per trasformare un immigrato in un cittadino.

LItalia è un paese con una storia particolare in fatto di flussi migratori, che può essere paragonata solo a quella della Spagna. A differenza di altri paesi europei, che storicamente hanno avuto flussi di immigrazione abbastanza regolari, Spagna e Italia hanno per lungo tempo registrato flussi molto bassi, fino al periodo a cavallo tra fine anni novanta e inizio anni duemila, quando si è registrato un autentico boom di ingressi di stranieri.

La risposta politica è stata da una parte un inasprimento delle politiche migratorie del paese (la famosa legge Bossi-Fini del 2002), dallaltra una sanatoria senza precedenti che ha portato alla regolarizzazione di circa 700 mila persone presenti nel paese.

Il boom di richieste di cittadinanza di questi anni è figlio proprio di quel boom di ingressi e regolarizzazioni. Pensateci: il requisito attuale per poter chiedere la cittadinanza italiana è essere residenti stabilmente nel nostro paese da almeno 10 anni. Le persone entrate in Italia a fine anni novanta hanno quindi potuto iniziare a fare domanda di cittadinanza intorno al 2007-2008. Se considerate due o tre anni di procedure burocratiche e lenti e farraginosi processi di valutazione, ecco che la curva delle acquisizioni di cittadinanza inizia ad impennarsi nel 2010. Continua poi a crescere in modo esponenziale negli anni successivi, quando cominciano a chiedere la cittadinanza quei 700 mila regolarizzati tra il 2002 e il 2004.

Che magari avevano dei figli piccoli, o che nel frattempo li hanno fatti, figli che, purché minori al momento dellacquisizione della cittadinanza del padre o della madre, hanno potuto diventare cittadini italiani anche loro. Ed ecco spiegato anche il dato dei 70 mila minori naturalizzati nel 2015.

In altri paesi invece limmigrazione è un processo più diluito nel tempo, che ha portato a dei bassi negli ultimi anni, ma che probabilmente riporterà degli alti nei prossimi. Pensiamo ad esempio al milione e passa di richiedenti asilo, di cui una buona parte divenuti rifugiati, accolti dalla Germania tra il 2015 e il 2016. Trascorsi gli anni necessari per la richiesta di cittadinanza (attualmente otto, anche se dipende dai casi), è facile prevedere che ci sarà un boom di richieste di cittadinanza tedesca.

I dati sono legati alle scelte delle persone

Ma cè di più. Perché non sono solo le politiche a determinare gli esiti in termini di numeri e comportamenti migratori, ma sono le strategie di vita dei migrantistessi ad anticipare o contraddire le politiche e risultare in dati, più o meno attesi. Cosa sto dicendo?

Che lincremento delle acquisizioni di cittadinanza è dovuto anche a un mutato comportamento degli immigrati stessi, che tendono a chiederla sempre di più rispetto al passato e lo fanno, paradossalmente, proprio per lasciare lItalia.

Sembra assurdo, e probabilmente lo è. Sono circa 23 mila i cittadini italiani di origine straniera che hanno lasciato lItalia nel 2015, di cui circa la metà è rientrata al paese di origine e unaltra metà si è spostata in altri paesi Ue o extra Ue, come è il caso dei numerosi cittadini-italiani-ex-bengalesi emigrati nel Regno Unito.

Persone che non necessariamente si sentono di aderire alla comunità degli italiani, ma che vedono nella cittadinanza il mezzo più semplice per raggiungere i propri obiettivi migratori.

In Spagna, invece, le strategie dei migranti sono state diverse, nonostante una storia migratoria simile al nostro paese, come detto sopra. A determinare la differenza nel trend sulle acquisizioni di cittadinanza dopo il 2010 sono state proprio le diverse decisioni degli immigrati. La crisi economica ha colpito molto più duro in Spagna che in Italia, soprattutto i migranti che si sono trovati letteralmente senza casa, senza lavoro e senza alcuna prospettiva di riottenerli. Così tra il 2007 e il 2012 molti hanno preferito andarsene senza arrivare a chiedere la cittadinanza.

3. Perché, quindi, una nuova legge sulla cittadinanza?

Ritorniamo infine al punto di partenza. I dati ci dicono che prendere la cittadinanza italiana è possibile, visto che così tante persone, sempre di più, la stanno prendendo. Ci dicono anche che i minori riescono a prendere la cittadinanza, visto che così tanti la stanno prendendo. Perché allora cè bisogno di una nuova legge sulla cittadinanza?

Perché il punto non è quante persone prendono la cittadinanza, ma chi la sta prendendo e, soprattutto, chi non la sta prendendo. La stanno prendendo, abbiamo visto, anche molte persone che non necessariamente si sentono italiane, ma che la utilizzano come il mezzo più semplice per muoversi liberamente in Europa e nel mondo, visto che le alternative sono ancora più complicate e dispendiose.

Non la sta prendendo invece un gruppo ben definito di persone, che è un gruppo che ci dovrebbe stare molto a cuore. Non la stanno prendendo bambini, ragazzi, giovani, giovani adulti che nascono in Italia, crescono in Italia, studiano nelle scuole e università italiane, spesso fanno da ponte tra la loro famiglia e la società italiana.

È un gruppo numeroso, circa 800 mila persone secondo le stime diffuse dalla Fondazione Leone Moressa, che non ottengono e non otterranno la cittadinanza tramite i loro genitori, perché i loro genitori non sono cittadini italiani e perché, se e quando lo diventeranno, non potranno trasmetterla ai figli, perché i figli saranno diventati maggiorenni.

Facciamo un caso pratico. Un minore nato in Italia che oggi ha 10 anni può in questo momento ottenere la cittadinanza principalmente in tre modi. Per trasmissione, se almeno uno dei due genitori diventa cittadino italiano prima che lui compia 18 anni, cosa in questo caso impossibile perché se anche uno dei due genitori avanzasse richiesta di cittadinanza oggi la otterrebbe, se tutto va più che bene, fra 10-15 anni quando il nostro minore avrà 20-25 anni. Troppo tardi. La cittadinanza non sarà più trasmissibile.

La seconda strada è chiedere la cittadinanza al compimento del 18 esimo anno di età, ma entro il 19 esimo. In questo caso, la cittadinanza viene concessa automaticamente. Questo non elimina i disagi che il minore deve subire fino ai 18 anni (gite allestero che saltano perché non è arrivato il visto, tornei di scacchi a cui non si può partecipare, e così via), ma gli consente di entrare nella vita adulta da cittadino italiano.

Ci sono tuttavia due problemi. Il primo, una carenza di informazioni. Molti giovani perdono la finestra temporale di un anno semplicemente perché non lo sanno. Oggi capita più raramente, perché un decreto legge del 2013 voluto dallallora ministro dellintegrazione Cècile Kyenge ha stabilito che i Comuni sono tenuti a inviare al neomaggiorenne una comunicazione apposita.

Il secondo problema è che i neomaggiorenni devono dimostrare di aver avuto residenza legale senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età. Non sempre questo requisito è facilmente dimostrabile, fosse anche per un breve periodo in cui ad esempio i genitori sono rientrati con il minore nel proprio paese, oppure non hanno comunicato un cambio di residenza, o ancora hanno chiesto in ritardo linserimento del minore nel proprio permesso di soggiorno. Oggi questi casi si interpretano con maggiore elasticità, ma per anni hanno rappresentato un ostacolo insormontabile per molti neomaggiorenni.

La terza strada è chiederla da adulto. In questo caso, se è nato in Italia, il requisito di residenza scende da dieci a tre anni, con un iter comunque complicato ma certamente più breve. Se invece il minore non è nato in Italia, ma magari vi è arrivato da bambino, deve sottoporsi allo stesso iter degli stranieri arrivati da adulti. Dovrà quindi ottenere un permesso di lunga durata, risiedere stabilmente in Italia per almeno 10 anni (per dire, se si iscrive alluniversità, non può fare un anno di Erasmus), e poi inoltrare la domanda, che si completerà dopo un iter di altri 2-5 anni.

A che età siamo arrivati? 30, 35, 40 anni e anche più. Dopo trentanni di vita stabile nel nostro paese. Dopo aver fatto le scuole in Italia, magari luniversità, magari un lavoro di ripiego perché non tutte le professioni sono accessibili ai non cittadini italiani. Dopo aver speso un sacco di soldi per ottenere e rinnovare continuamente i permessi. Dopo aver vissuto decine, centinaia di situazioni in cui si è sentito trattare come uno straniero, uno che non può partecipare a tutti i momenti della vita di una comunità.

È a questo ragazzo che dobbiamo pensare quando immaginiamo una nuova legge sulla cittadinanza. Al suo presente, al suo e al nostro futuro.